Christine Crozat fait partie des artistes incontournables de la collection contemporaine du musée Réattu, depuis l'exposition personnelle qui lui y a été consacrée en 2002. Son approche à la fois mémorielle et sensible de l'histoire de l'art, qu'elle revisite à travers le dessin, la sculpture, la photographie ou la vidéo, trouve un écho particulier dans ce musée des beaux-arts qui instaure un dialogue constant entre ses collections anciennes et les formes les plus contemporaines de création plastique. Le musée possède un ensemble important de ses œuvres, comptant à ce jour onze dessins et trois sculptures. L'économie de moyen, la simplicité des matériaux, des techniques, l'extrême épure de ses compositions, transposés à l'univers de la poésie, rapprocheraient la pratique artistique de Christine Crozat de l'haiku japonais. Ce rapprochement n'est pas anodin tant le Japon tient une place particulière dans sa culture intellectuelle et artistique. C'est l'amour de ce pays, de ses paysages, de sa philosophie et de son esthétique autant que son rapport à la poésie du quotidien qu'elle traduit depuis quelques années dans des vidéos réalisées au cours de ses voyages dans l'archipel, en collaboration avec l'écrivain Pierre Thomé.

Dans Amanohashidate, littéralement « le pont du ciel », elle s'intéresse à une des trois plus célèbres vues du Japon. Il s'agit d'une langue de terre étroite coupant en deux la baie de Miyazu, où un rituel se perpétue depuis des siècles : depuis la vue du parc Kasamatsu, les visiteurs admirent le paysage en mettant leur tête en bas, entre leurs jambes, pour renverser le ciel et la mer. C'est cette pratique aussi poétique que burlesque que l'artiste met ici en scène sous la forme d'une performance : allongée sur un banc planté face à la vue, les pieds chaussés de tabi levés vers le ciel, elle entame une marche lente suspendue au fil du tombolo. Pierre Thomé filme la scène à l'envers aussi, bouleversant encore un peu plus les repères de ce paysage maintes fois représenté et photographié.

En 2002, arpentant les rues d'Arles elle préparait l'exposition Mine de rien, présentée au musée Réattu. Elle fait en particulier le tour des collections permanentes du musée Réattu, où elle découvre le costume traditionnel arlésien à travers les représentations réalistes d'Antoine Raspal, mais aussi à travers le filtre déformant de Picasso. Dix dessins d'après Raspal et Picasso voient ainsi le jour. Cinq d'entre eux seront acquis par le musée à la fin de l'exposition. Consciente que ces coiffes d'Arlésiennes ont une résonance importante dans le lieu qui les a vu naître, l'artiste a souhaité offrir les cinq dessins de Coiffes restants – trois d'après Raspal, deux d'après Picasso –, qui viennent ainsi compléter l'ensemble des œuvres produites à Arles en 2002.

Au cours de l'exposition rétrospective consacrée à Véronique Ellena en 2018, il était apparu évident que le musée devait conserver une trace de la relation nouée avec l'artiste, déjà présente dans le paysage arlésien depuis l'exposition « Musée Réattu, Christian Lacroix » dix ans auparavant. C'est pourquoi cinq photographies appartenant à la série des Clairs-Obscurs ont été acquises en 2018 au titre du département photographique, auxquelles s'est ajouté La Vigne du Clos, vitrail photographique pensé pour les volumes architecturaux du Grand Prieuré, que l'artiste et le maître verrier Pierre-Alain Parot ont décidé, en toute logique, d'offrir au musée. Aujourd'hui, c'est un collectionneur privé, prêteur de l'exposition, qui souhaite faire don d'une photographie provenant d'une des séries les plus emblématiques de Véronique Ellena : Les Natures mortes. Élaborée à la Villa Médicis, où la photographe a été pensionnaire entre 2007 et 2008, la série des Natures mortes assume pleinement la connivence que ses images ont toujours entretenue avec la peinture. La photographe obtient ainsi des images frontales, à la fois monumentales et intimes, qui établissent un rapport de proximité entre le spectateur et l'objet et dont les textures sont rendues avec la même sensualité que les empâtements et les glacis de la peinture à l'huile. La grenade fait partie de ces images si limpides et riches à la fois que sa présence devient troublante, brouillant la frontière qui sépare la peinture de la photographie.

Patricia de Gorostarzu découvre la photographie en autodidacte à l’âge de 14 ans. Elle en fait son métier à partir de 1985, d'abord dans l'obscurité des laboratoires en développant et tirant les photographies d’autres photographes, puis en tant qu'auteur à partir de 1990. Elle commence par la photographie publicitaire et collabore avec la presse musicale et différents labels de musique, pour lesquels elle réalise des reportages et des portraits d’artistes.

En 2003, après une traversée des États-Unis, elle décide d'éditer son premier ouvrage photographique, D’Est en Ouest, qui inaugurera une longue suite de publications, le livre jouant pour elle un grand rôle dans la diffusion de ses images. En 2006, elle se fait représenter par la galerie Agathe Gaillard, ce qui confirme le virage de plus en plus artistique de sa pratique photographique. C'est à cette époque qu'elle se met à réfléchir sur la distance qui s'opère entre l'image, par essence reproductible – à partir du négatif ou de la numérisation, dans le cas des Polaroids par exemple – et le support, qui chez elle est souvent unique. Depuis, elle a choisi de ne plus reproduire ses clichés pour n'exposer et ne proposer à l'acquisition que ses Polaroids originaux.

Le travail de l'artiste se nourrit de ses voyages. La série la plus emblématique à ce titre, D'Est en Ouest suit la légendaire Route 66. Entre paysages et portraits, la série rend hommage aux grandes figures de la photographie qui avaient su dresser le portrait de la société américaine post-grande dépression, comme Dorothea Lange et plus tard Robert Frank. L'utilisation d'une chambre Sinar 20x25 et d'une développeuse Polaroid 20x25 lui permet d'obtenir ces clichés sépia aux tons passés, dont la mélancolie vient adoucir les visages burinés et les paysages brûlés par le soleil, dont elle souhaite conserver la mémoire. Les USA Polaroids rappellent quant à eux les expérimentations américaines sur la photographie couleur des années 1960. Inspirée par des photographes comme William Eggleston et Stephen Shore, elle livre ici une série plus graphique, jouant sur des détails de paysages urbains constituant une part substantielle de l'iconographie populaire américaine. L'utilisation d'un appareil Polaroid datant de 1962 brouille la temporalité des images et leur donne un aspect vintage cohérent avec sa recherche de l'image authentique. La série Paris s'inscrit enfin dans la grande tradition de la photographie humaniste française et le principe du « hasard objectif » érigé en méthode par les photographes Surréalistes, dont elle reprend ici les thèmes favoris : vitrines de magasins, mannequins, animaux naturalisés. Elle rend aussi hommage aux photographes de la Nouvelle Objectivité en s'intéressant à des architectures emblématiques qu'elle photographie à grand renfort de plongée, de contre-plongée, de diagonales et de détails graphiques. Là encore, la dilution des couleurs et des contrastes dans le sépia brouille les pistes et seuls les sujets photographiés permettent de dater les images.

On distingue donc dans son travail un double enjeu lié à la mémoire : celle des lieux qu'elle photographie, souvent chargés du souvenir de grands photographes, et celle des techniques photographiques du passé, qu'elle réactive en utilisant des appareils anciens, en replaçant le tirage original au centre de sa production et en réintroduisant de la lenteur dans le processus de prise de vue (jusqu'à quarante minutes pour certaines images).

Après avoir fait don de plusieurs œuvres à la Bibliothèque Nationale de France et être entrée dans les collections de la Maison Européenne de la Photographie, c'est vers le musée Réattu que Patricia de Gorostarzu a décidé de se tourner pour offrir mais une sélection de ses originaux en exemplaires uniques, afin d'en assurer la conservation.

Suzanne Hetzel, artiste Allemande installée depuis plusieurs années à Arles, fait partie de ces artistes du Nord qui ont été séduits par le Sud et sa lumière au point d'y déposer définitivement leurs bagages. L'un des aspects importants de son œuvre réside dans la pratique de la collecte. L'artiste donne en effet à l'idée de collection et au geste du collectionneur un rôle capital : contenir le flux de notre mémoire et mettre en relation le passé, le présent et le futur. Qu'ils aient été trouvés dans la rue ou lors de promenade en pleine nature, les objets font ensuite l'objet de photographies ou d'installations qui mettent en relief leurs qualités esthétiques et accompagnent les récits autobiographiques que l'artiste rédige en parallèle.

Dans la série des Ailes, c'est presque en entomologiste, ou en ornithologue, qu'elle a procédé à la collecte d'ailes et de plumes provenant de différentes espèces animales que l'on peut observer en Camargue ou qu'elle a acheté chez des taxidermistes. Ces objets, rassemblés à la manière d'un herbier, ont ensuite été photographiés pour témoigner de leur fragile beauté. Pour plus de véracité dans le rendu des textures et des couleurs, l'artiste a préféré à l'appareil photographique un procédé plus singulier : le scanner. Le rendu clinique du scanner numérique donne à ces ailes une présence troublante qui fait écho au travail d'installation de l'artiste : des vitrines à fond lumineux. Cet aller-retour permanent entre l'objet et son image – qui n'est plus là une simple représentation, mais bien un double en deux dimensions –, entre la nature telle qu'elle est et sa transposition en œuvre d'art, fait tout l'intérêt de cette série qui trouve des résonances intéressantes dans la collection du musée. L'utilisation du scanner rapproche ainsi Suzanne Hetzel de Katerina Jebb, artiste anglaise qui en a fait son médium quasi-exclusif. Sensible à la richesse du patrimoine culturel et naturel du Pays d'Arles, Suzanne Hetzel a développé une œuvre ancrée dans la notion d'identité, questionnant les ressorts de l'appartenance à ce terroir et aux traditions qui l'animent. Lorsqu'il s'agit de pièces d'habillement, la question du paraître devient centrale. Le vêtement est ainsi entendu comme une enveloppe, une membrane, qui reflète, filtre ou déforme ce qui est contenu à l'intérieur. L’œuvre offerte au musée Réattu, Habit de lumière, s'inscrit dans ce processus et se présente sous la forme d'une installation combinant photographie et objet.

La photographie a été prise lors d'un entretien avec le torero Juan Bautista en Camargue. La lumière qui traverse le salon fait briller les passementeries d'or du costume porté une unique fois par le matador lors d'une corrida pascale en 2015 dans les arènes d'Arles. Au-delà d'un simple vêtement d'apparat, le costume de lumière est pour le torero une sorte de mue, une enveloppe temporaire qu'il ne portera plus mais qui a accompagné une étape importante de sa carrière. Symbole de prestige, il est une enveloppe symbolique qui matérialisent les qualités attendues d'un torero : courage, dignité, virilité, maintien de la tradition. L'artiste a choisi d'associer l'image de ce vêtement saisi au naturel, posé sur un coin de canapé sans mise en scène particulière, à une boîte de coléoptères achetée chez un taxidermiste : des chrysina plusiotis resplendens, dont les exosquelettes présentent une qualité remarquable de luisance et une teinte dorée inimitable. La couleur ayant toujours à voir, chez l'insecte, avec la place qu'il occupe dans l'écosystème, elle constitue un langage visuel que les autres espèces doivent interpréter, comme les couleurs et les broderies du costume du matador, dont les codes seront décryptés par les aficionados.

Par le rapprochement de deux mondes – celui de l'homme et de l'animal, de l'image et de l'objet – Suzanne Heztel créé un décalage poétique qui entraîne le spectateur dans une réflexion sur l'être et le paraître, sur le rôle de l'enveloppe – vêtement, exosquelettes, plumage etc. – comme vecteur d'identité.

Fils d’un typographe de l’Imprimerie nationale, Alfred Latour est très tôt sensibilisé au dessin, pour lequel il développe un don particulier. Il est rapidement reconnu par ses pairs et gratifié de plusieurs prix tout au long de sa carrière. C’est à Paris, dans les années 1910, qu'il débute sa carrière. Formé à l’École des arts décoratifs, après un bref passage aux Beaux-arts, il acquiert un œil aiguisé et un solide vocabulaire artistique qui lui permettent d’aborder avec aisance tant le graphisme et le design de mode que la publicité et la photographie. Rejoignant en 1935 l’Union des artistes modernes en tant que « graphiste », il excelle dans la communication visuelle, élaborant notamment, à cette époque, l'imagerie publicitaire des Vins Nicolas. Il travaille aussi la reliure, illustrant par des traits de plume et des gravures de nombreux ouvrages qui deviennent des objets de collection recherchés. Dès 1929, il collabore avec le fabriquant de tissus lyonnais Bianchini-Férier à l’élaboration de motifs pour la haute couture et l’ameublement. Au milieu des années 1930, il se met à réaliser des reportages photographiques pour l’agence Meurisse à Paris, qui sont régulièrement publiés dans la presse quotidienne. Photographie, dessin, gravure et peinture vont alors se mêler dans une quête perpétuelle d’innovation, l'artiste cherchant dans les formes et les supports des passerelles susceptibles de faire dialoguer ces différents médiums. Retiré définitivement à Eygalières à partir de 1945, Latour représente inlassablement les paysages des Alpilles et de la Camargue, dans des compositions se faisant de plus en plus graphiques, presque abstraites. On en trouve des exemples dans les collections du Centre Pompidou, du British Museum, du Musée Cantini à Marseille et du Musée Ziem à Martigues.

La ville d'Arles ne possède pour l'instant que très peu d’œuvres et de documents relatifs à d'Alfred Latour : un paysage, Collioures (1952), donné à l'époque où son fils, Jacques Latour, était conservateur du musée Réattu, ainsi que des pièces graphiques liées, entre autres, aux établissements Nicolas.

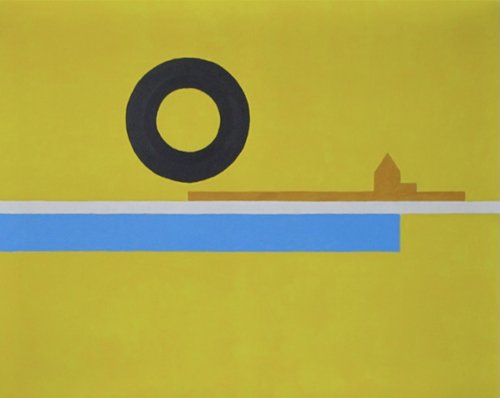

Les Saintes-Maries-de-la-Mer que le petit-fils du peintre, Claude Latour, a offert à la ville d'Arles en remerciement de la double exposition qui s'est tenue à l'Espace van Gogh et au musée Réattu en 2018, partage avec Collioures la même liberté dans l'emploi des couleurs, la même rigueur de trait, la même stylisation à l'extrême des formes. Cette œuvre s’intègre parfaitement aux collections du musée, qui présentent aux côtés de Latour d'autres artistes – André Marchand, Roger Bezombes, Mario Prassinos – ayant tous, à leur manière, introduit l'art moderne en Provence.

Photographe autodidacte, Gaspard Noël à fait de son corps le matériau premier de ses photographies. Immergé dans d’immenses paysages souvent lointains et volontiers extrêmes – steppes, déserts, glaciers, etc. – il se photographie dans une nudité héroïque, ou plutôt sauvage, qui évacue d'emblée toutes questions d'érotisme ou d'appartenance sociale et culturelle. Ses mises en scène s’accompagnent de titres tantôt solennels, tantôt ironiques (voire comiques), qui tentent avant tout de traduire son émerveillement face à l’immensité de la nature. L'artiste photographie peu, car son mode opératoire est fastidieux. La photographie est avant tout, pour lui, une question de préparation et d'endurance : il part seul dans des contrées reculées et cherche jusqu’à l'épuisement les paysages compatibles avec les visions qui l'habitent, portant entre 15 et 40 kilos de matériel toute la journée. Une fois le bon point de vue trouvé, il pose son appareil sur un trépied, quadrille le paysage et le décompose en une cinquantaine d’images en moyenne. Il enclenche alors le retardateur et va se placer dans le champ de vision. C'est là qu'il doit avoir encore les forces nécessaires aux prises de vues, qui consistent alors, le plus souvent, à escalader cent fois la même colline, à plonger de manière répétée dans la même rivière glacée, ou à pousser encore et encore le même rocher jusqu’à ce que le résultat soit satisfaisant. C'est plus tard, de retour à la civilisation, qu'il recompose ses puzzles d'images sur ordinateur. J'aurais pu naître mouette s'inscrit dans une série plus large intitulée Présent. Réalisée en Islande, tirée dans un grand format, l’œuvre prend les allures d'une peinture rappelant autant les compositions mythologiques néoclassiques que la peinture romantique allemande, dans le rapport entre l'homme et la nature qu'elle évoque. Ce lien à la peinture se joue aussi du côté de la réalisation même de l'image. Il est induit par la technique sans faille du photographe, qui réalise ses photographies grâce à un lent et précis travail de recomposition d'image à partir de clichés multiples. À la fin, il obtient une netteté parfaite en tous points qui produit un trouble : l'image est-elle réelle ? Pas tout à fait puisque cette netteté n'est possible ni à travers l'objectif d'un appareil ni à travers l’œil. C'est donc un paysage composé « en atelier », comme cela était le cas chez les peintres avant la « révolution » impressionniste. C'est à l'occasion de la dix-neuvième édition du Festival Européen de la Photographie de Nu que Gaspard Noël est venu présenter l'exposition « Toucher » à l'Espace van Gogh, du 4 au 12 mai 2019. Pour la première fois, un ensemble conséquent de ses autoportraits étaient présentés ensemble, agrémentés de quelques tirages spécialement produits pour l'occasion et notamment celui concerné par le don que l'auteur a souhaité faire au musée. Le rapport entre corps et paysage, avec l'idée d'une fusion de l'un dans l'autre, est un axe particulièrement présent dans la collection photographique du musée Réattu. Des nus épurés d'Edward Weston réalisés dans les dunes d'Oceano aux Vénus anadyomènes de Lucien Clergue, en passant par les nus imitant les rochers de Kishin Shinoyama, les analogies entre les formes du corps et celles de la nature ne manquent pas, tout du moins pour le corps féminin, car le corps masculin et sa représentation reste encore un territoire à explorer dans le cadre du développement de la collection photographique. C'est aussi la dimension presque « performative », tout du moins extrêmement physique du travail de Gaspard Noël qui a intéressée le musée. La mise en œuvre du corps dans le processus photographique, que l'on retrouve cette fois-ci du côté de photographes comme Arno Rafael Minkkinen – une grande référence artistique pour Gaspard Noël – ou chez deux plasticiens dont le musée conserve des œuvres photographiques ou vidéos : Javier Pérez et Dieter Appelt.